La question de la santé mentale au travail n'est plus une simple préoccupation éthique ou managériale. Elle constitue aujourd'hui une obligation légale stricte pour tout employeur français. Depuis la reconnaissance progressive des risques psychosociaux (RPS) dans le droit du travail, les entreprises doivent intégrer la prévention de ces risques dans leur politique de sécurité, au même titre que les risques physiques traditionnels.

Pourtant, de nombreux dirigeants et responsables RH s'interrogent encore : quelles sont précisément mes obligations en tant qu'employeur ? Quels acteurs mobiliser ? Comment documenter mes actions de prévention ? Et surtout, quelles conséquences juridiques en cas de manquement ?

Cet article propose un éclairage complet sur le cadre légal français de la santé mentale au travail, en détaillant les obligations de l'employeur, les acteurs clés à mobiliser, et les outils permettant de se conformer aux exigences réglementaires tout en protégeant réellement la santé psychologique de vos collaborateurs.

L'obligation générale de sécurité : le socle juridique des RPS

Le Code du travail français pose un principe fondamental à l'article L4121-1 : l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette formulation, qui inclut explicitement la santé mentale depuis 2002, constitue le fondement juridique de toute politique de prévention des RPS.

Cette obligation générale de sécurité est une obligation de résultat renforcée. Concrètement, cela signifie que l'employeur ne peut se contenter de mettre en place quelques actions symboliques : il doit démontrer qu'il a effectivement pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir les risques, y compris psychosociaux. En cas de dommage subi par un salarié, la simple preuve d'avoir respecté la réglementation ne suffit pas toujours à exonérer l'employeur de sa responsabilité.

L'article L4121-2 du Code du travail précise les neuf principes généraux de prévention que l'employeur doit suivre, parmi lesquels :

- Éviter les risques

- Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités

- Combattre les risques à la source

- Adapter le travail à l'homme

- Planifier la prévention en intégrant technique, organisation, conditions de travail, relations sociales

Ces principes ne concernent pas uniquement les risques physiques. Les RPS doivent être intégrés dans cette démarche globale de prévention, comme l'ont confirmé de nombreuses décisions de justice et circulaires ministérielles.

Les RPS : une définition légale et réglementaire

Les risques psychosociaux regroupent plusieurs dimensions du mal-être au travail : stress chronique, violences internes (harcèlement moral, conflits), violences externes (agressions, menaces), et épuisement professionnel (burn-out). Si le terme "RPS" n'apparaît pas tel quel dans le Code du travail, ces risques sont couverts par l'obligation générale de sécurité et par des dispositions spécifiques.

L'accord national interprofessionnel sur le stress au travail (2008), transposé en droit français, définit le stress comme un déséquilibre entre la perception des contraintes imposées par l'environnement et les ressources de l'individu pour y faire face. Cette définition, inspirée des travaux de Lazarus et Folkman, a permis d'ancrer scientifiquement la notion de RPS dans le droit social français.

Le Ministère du Travail et l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) proposent une classification des RPS en six catégories : intensité et temps de travail, exigences émotionnelles, manque d'autonomie, rapports sociaux dégradés, conflits de valeurs, et insécurité de la situation de travail. Cette grille d'analyse constitue aujourd'hui une référence pour évaluer les RPS dans le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).

Le DUERP : l'outil central de l'obligation légale

Le DUERP, institué par le décret du 5 novembre 2001, est le document obligatoire dans lequel l'employeur transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (article R4121-1 du Code du travail). Depuis 2016, la circulaire de la Direction Générale du Travail précise que les RPS doivent impérativement figurer dans ce document.

L'absence de prise en compte des RPS dans le DUERP constitue un manquement grave aux obligations de l'employeur. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle liée à des RPS, ce manquement peut entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, avec des conséquences financières et pénales significatives.

Le DUERP doit contenir :

- L'identification des dangers et situations à risque

- L'analyse des risques (probabilité, gravité)

- Les mesures de prévention déjà mises en place

- Les actions correctives à déployer

Pour les RPS spécifiquement, l'évaluation doit être collective et porter sur l'organisation du travail, non sur les individus. Il ne s'agit pas de "diagnostiquer" les salariés fragiles, mais bien d'identifier les facteurs organisationnels générateurs de risques : charge de travail excessive, conflits de rôles, manque de reconnaissance, etc.

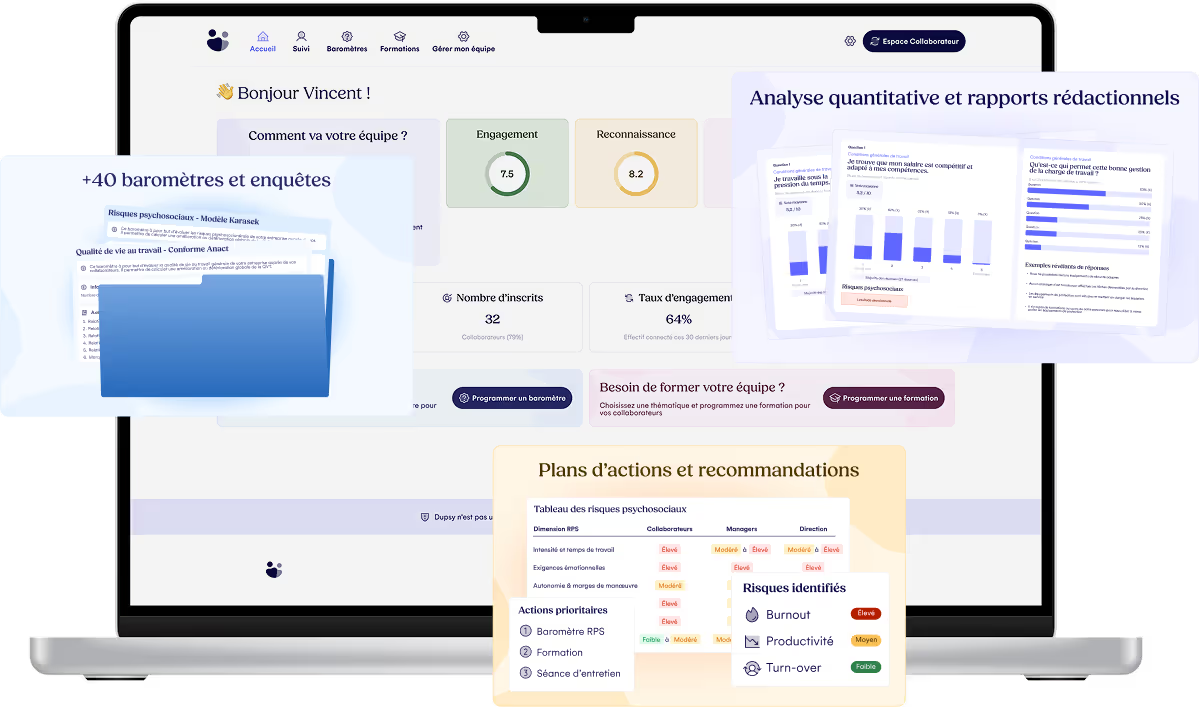

Pour faciliter cette démarche complexe, des outils comme le baromètre QVCT de Dupsy permettent d'objectiver les facteurs de risques psychosociaux et de produire une analyse conforme aux exigences réglementaires.

Les acteurs clés de la prévention des RPS

La prévention des RPS ne peut reposer sur le seul employeur. Le législateur a prévu plusieurs acteurs institutionnels dont la mobilisation est obligatoire.

Le Comité Social et Économique (CSE) et la CSSCT

Depuis les ordonnances Macron de 2017, le CSE a remplacé les anciennes instances représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT). Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le CSE dispose d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), obligatoire à partir de 300 salariés et facultative en-deçà.

Le CSE et la CSSCT ont pour mission de :

- Contribuer à la protection de la santé mentale des salariés

- Analyser les risques professionnels, dont les RPS

- Proposer des actions de prévention

- Être consultés lors de l'élaboration ou la mise à jour du DUERP

L'employeur doit consulter le CSE sur toute question relative à l'organisation du travail susceptible d'avoir des conséquences sur la santé mentale. Une réorganisation d'envergure, un changement de management, l'introduction de nouveaux outils numériques : autant de situations qui nécessitent une information-consultation du CSE.

La médecine du travail

Le médecin du travail est un acteur central de la prévention des RPS. Son rôle, défini par l'article L4622-3 du Code du travail, consiste exclusivement à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Il conseille l'employeur et les salariés sur l'aménagement des postes, l'adaptation du travail, et peut alerter sur des situations à risque.

Lors des visites d'information et de prévention (VIP) ou des visites médicales périodiques, le médecin du travail peut identifier des signaux d'alerte collectifs (augmentation des arrêts maladie, consultations pour anxiété, plaintes récurrentes). Il peut formuler des recommandations écrites à l'employeur et, en cas de danger grave et imminent, déclencher une procédure d'alerte.

Le Service de Prévention et de Santé au Travail (SPST) auquel l'entreprise adhère peut également proposer des actions collectives de prévention des RPS : sensibilisations, études de postes, accompagnement dans la démarche d'évaluation.

L'inspection du travail

L'inspecteur du travail dispose de pouvoirs étendus en matière de santé au travail. Il peut :

- Contrôler la présence et la qualité du DUERP

- Vérifier que les RPS sont évalués et que des actions sont déployées

- Mettre l'employeur en demeure de prendre des mesures correctives

- Dresser des procès-verbaux en cas d'infraction

En pratique, l'inspection du travail intervient souvent suite à un signalement (salarié, médecin du travail, élu CSE) ou lors de contrôles ciblés sur des secteurs ou entreprises à risque.

Le rôle du psychologue du travail

Bien qu'il ne soit pas prévu par le Code du travail, le psychologue du travail est devenu un acteur incontournable de la prévention des RPS. Son expertise permet d'analyser finement les situations de travail, d'identifier les facteurs organisationnels et relationnels générateurs de risques, et de proposer des préconisations adaptées.

Chez Dupsy, nos psychologues cliniciens et du travail accompagnent les entreprises dans l'évaluation des RPS, la formation des managers, et l'animation de groupes de travail sur la QVCT. Cette expertise psychologique garantit une approche scientifiquement fondée, respectueuse des personnes, et juridiquement solide.

Les obligations spécifiques : harcèlement et affichages obligatoires

Au-delà de l'obligation générale de sécurité, l'employeur a des obligations spécifiques en matière de prévention du harcèlement moral et sexuel.

L'article L1152-4 du Code du travail impose à l'employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Cette obligation se traduit notamment par :

- L'interdiction du harcèlement dans le règlement intérieur (obligatoire dès 50 salariés)

- Des affichages obligatoires mentionnant les textes de loi et les coordonnées des autorités compétentes

- Des procédures d'alerte et de traitement des signalements

Le pack d'affichage RPS de Dupsy permet aux entreprises de se conformer facilement à ces obligations d'affichage, en présentant de manière claire et accessible les informations légales relatives aux RPS et au harcèlement.

Les sanctions en cas de manquement

Les conséquences juridiques d'un manquement aux obligations de prévention des RPS peuvent être lourdes, tant sur le plan civil que pénal.

Sanctions pénales

Le non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, dont celles relatives aux RPS, est sanctionné par l'article L4741-1 du Code du travail : jusqu'à 10 000 euros d'amende (par salarié concerné en cas de délit d'obstacle).

En cas de mise en danger délibérée de la vie d'autrui (article 223-1 du Code pénal), l'employeur encourt jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Responsabilité civile et faute inexcusable

Lorsqu'un salarié subit un accident du travail ou développe une maladie professionnelle en lien avec des RPS (burn-out, dépression), et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger sans prendre les mesures nécessaires, la faute inexcusable peut être reconnue.

Les conséquences sont majeures : majoration de la rente ou du capital versé, indemnisation complémentaire du préjudice (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, d'agrément), prise en charge des frais non couverts par la Sécurité sociale. Le coût pour l'entreprise peut atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros.

La jurisprudence en matière de RPS s'est considérablement développée ces dernières années, avec des décisions condamnant des employeurs pour exposition prolongée à un stress intense, situations de harcèlement non traitées, ou réorganisations brutales sans évaluation des impacts psychosociaux.

Comment se mettre en conformité de manière efficace ?

Face à ces obligations complexes, de nombreux employeurs se sentent démunis. Par où commencer ? Comment évaluer des risques aussi subjectifs que les RPS ? Comment documenter ses actions de manière juridiquement solide ?

1. Réaliser une évaluation rigoureuse des RPS

La première étape consiste à mener une évaluation complète des RPS, intégrée au DUERP. Cette évaluation doit être collective, pluridisciplinaire et participative. Elle peut mobiliser différentes méthodes : questionnaires standardisés, entretiens individuels, groupes de discussion, observations de situations de travail.

L'intervention d'un psychologue du travail garantit la scientificité de la démarche et permet d'identifier les véritables facteurs de risques au-delà des symptômes individuels. Cette approche professionnelle évite les écueils fréquents : évaluation trop superficielle, focalisation sur les personnes plutôt que sur l'organisation, oubli de certaines catégories de salariés.

2. Impliquer les acteurs internes

La prévention des RPS ne peut être déléguée à un seul service RH ou à un consultant externe. Elle nécessite l'engagement de la direction, l'implication des managers de proximité, et la participation des représentants du personnel.

Organiser des groupes de travail pluridisciplinaires, former les managers à la détection des signaux faibles, sensibiliser l'ensemble des collaborateurs : autant d'actions qui renforcent la culture de prévention dans l'entreprise.

3. Élaborer un plan d'action concret

L'évaluation des RPS doit déboucher sur un plan d'action priorisé, avec des objectifs mesurables, des responsables identifiés, et un calendrier de mise en œuvre. Les actions peuvent être de trois niveaux :

- Prévention primaire : réduire ou supprimer les sources de RPS (réorganisation du travail, clarification des rôles, régulation de la charge)

- Prévention secondaire : renforcer les capacités individuelles et collectives (formations, soutien managérial, espaces de discussion)

- Prévention tertiaire : accompagner les situations individuelles difficiles (cellule d'écoute, suivi psychologique)

4. Tracer et documenter

Pour démontrer le respect de ses obligations, l'employeur doit tracer toutes ses actions : comptes-rendus de réunions CSE, plans de prévention, formations dispensées, indicateurs de suivi. Cette documentation est essentielle en cas de contrôle de l'inspection du travail ou de contentieux prud'homal.

Pour les entreprises qui souhaitent approfondir leur compréhension du cadre légal et disposer d'une feuille de route complète, Dupsy propose un e-book sur les obligations légales en santé mentale, conçu spécifiquement pour les dirigeants et RH de PME et ETI.

Conclusion : de l'obligation légale à l'opportunité stratégique

Les obligations légales en matière de RPS peuvent sembler contraignantes. Pourtant, elles constituent aussi une opportunité : celle de construire une organisation plus saine, plus performante, et plus attractive pour les talents.

Une entreprise qui prend au sérieux la santé mentale de ses collaborateurs ne se contente pas de "cocher les cases" réglementaires. Elle investit dans des diagnostics de qualité, mobilise des expertises psychologiques, et met en place des démarches participatives qui transforment durablement les conditions de travail.

L'accompagnement par des professionnels spécialisés – psychologues du travail, consultants QVCT – permet de concilier conformité légale et amélioration réelle du bien-être. Loin d'être un luxe réservé aux grandes entreprises, cette expertise est accessible aux PME et ETI qui souhaitent externaliser ce qui ne peut être improvisé.

Face à la complexité du cadre juridique, à l'évolution constante de la jurisprudence, et aux attentes croissantes des salariés, faire appel à un partenaire expert comme Dupsy vous permet de sécuriser juridiquement votre démarche tout en créant les conditions d'un véritable progrès social dans votre entreprise.

La prévention des RPS n'est pas qu'une contrainte légale : c'est un levier de performance durable.