Dans l'environnement professionnel actuel, marqué par des transformations organisationnelles rapides et une intensification du travail, la question de la santé mentale au travail n'a jamais été aussi centrale. Pourtant, identifier qu'un collègue traverse une période difficile psychologiquement reste un exercice délicat, à la croisée de l'observation bienveillante et du respect de l'intimité. Cette détection précoce constitue pourtant un enjeu majeur de prévention des risques psychosociaux (RPS) et peut littéralement faire la différence entre une situation qui se dégrade et une intervention préventive efficace.

Pour les managers, les professionnels RH et même les collaborateurs, comprendre les signaux d'alerte psychologique devient une compétence essentielle, non pas pour jouer le rôle de thérapeute, mais pour orienter au bon moment vers les ressources appropriées. Décryptons ensemble les indicateurs qui permettent de repérer qu'un collègue pourrait avoir besoin de soutien.

Les signaux comportementaux : quand les habitudes changent

Le premier indicateur d'une possible souffrance psychologique se manifeste généralement par une rupture dans les patterns comportementaux habituels d'un collaborateur. Un collègue naturellement sociable qui s'isole progressivement, qui décline systématiquement les pauses café ou évite les espaces communs mérite une attention particulière. À l'inverse, une personne habituellement réservée qui développe soudainement une agitation inhabituelle ou des réactions émotionnelles disproportionnées peut également signaler une détresse.

L'absentéisme représente un marqueur objectif particulièrement révélateur. Les arrêts maladie répétés, surtout de courte durée, les retards fréquents ou les départs anticipés constituent souvent le reflet d'un épuisement ou d'une incapacité croissante à faire face aux exigences professionnelles. Selon les données de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), ces manifestations s'inscrivent fréquemment dans le cadre de situations de souffrance au travail non détectées.

Les modifications dans la qualité et la quantité du travail fourni constituent également des indicateurs précieux. Un collaborateur auparavant rigoureux qui commence à multiplier les erreurs, qui peine à respecter les délais ou dont la productivité chute significativement traverse peut-être une période où ses ressources cognitives et émotionnelles sont mobilisées ailleurs, par la gestion d'une détresse psychologique.

Les manifestations émotionnelles et relationnelles

La sphère émotionnelle offre des indices tout aussi parlants, bien que parfois plus subtils. L'irritabilité chronique, les sautes d'humeur fréquentes ou les réactions émotionnelles excessives face à des situations banales peuvent témoigner d'un état de tension psychologique important. Ces réactions sont souvent le symptôme d'une charge mentale débordante ou d'un état anxieux sous-jacent.

L'expression d'un pessimisme inhabituel, de pensées négatives récurrentes ou de verbalisations dévaluantes sur soi-même ("je n'y arrive plus", "je suis nul", "tout ça ne sert à rien") doivent alerter immédiatement. Dans le modèle théorique de l'épuisement professionnel développé par Christina Maslach, ces expressions s'inscrivent dans la dimension de la réduction de l'accomplissement personnel, l'une des trois composantes du burnout avec l'épuisement émotionnel et la dépersonnalisation.

Les conflits relationnels inhabituels, qu'ils se manifestent par des tensions nouvelles avec des collègues ou une hostilité envers la hiérarchie, peuvent également signaler une souffrance. Cette agressivité défensive constitue parfois un mécanisme de protection face à une situation vécue comme menaçante ou insupportable.

Les indicateurs physiques et cognitifs

La souffrance psychologique s'exprime rarement uniquement sur le plan mental. Le corps parle et envoie des signaux qu'il est important de savoir décoder. Une fatigue persistante malgré le repos, visible dans la posture ou l'énergie générale, peut indiquer un épuisement qui dépasse la simple fatigue professionnelle. Les troubles du sommeil, même lorsqu'ils ne sont pas verbalisés explicitement, se manifestent souvent par des cernes marqués, des difficultés de concentration matinales ou des endormissements involontaires.

Les manifestations somatiques comme les maux de tête fréquents, les douleurs musculaires, les troubles digestifs ou les tensions corporelles chroniques constituent fréquemment l'expression corporelle d'une détresse psychologique. Ce qu'on appelait autrefois la "somatisation" illustre combien le psychisme et le corps forment un système interconnecté qui réagit globalement au stress.

Sur le plan cognitif, les difficultés de concentration, les oublis inhabituels, l'indécision ou les temps de réponse allongés dans la prise de décision peuvent révéler un système cognitif surchargé ou affecté par l'anxiété ou la dépression. Le cerveau, mobilisé par la gestion d'une détresse interne, dispose de moins de ressources pour les tâches professionnelles habituelles.

L'importance cruciale d'agir : comprendre les enjeux des RPS

Identifier ces signaux n'est que la première étape. Comprendre pourquoi il est crucial d'agir face à ces manifestations nécessite de saisir l'ampleur des enjeux liés aux risques psychosociaux en entreprise. Selon le Ministère du Travail, les RPS constituent aujourd'hui l'un des principaux facteurs de dégradation des conditions de travail et représentent un coût humain et économique considérable.

L'impact sur la santé des collaborateurs est multidimensionnel. Une souffrance psychologique non prise en charge peut évoluer vers des pathologies plus sévères comme la dépression, les troubles anxieux ou l'épuisement professionnel. Ces situations ont des répercussions qui dépassent largement la sphère professionnelle et affectent la vie personnelle, familiale et sociale des individus concernés.

Pour l'entreprise, les conséquences sont tout aussi tangibles. L'absentéisme, le présentéisme (être présent physiquement mais non productif), le turnover et la dégradation du climat social génèrent des coûts directs et indirects significatifs. Plus profondément, ils témoignent souvent de dysfonctionnements organisationnels qu'il devient urgent d'adresser. Les modèles théoriques de Karasek (demande-contrôle-soutien) et de Siegrist (déséquilibre efforts-récompenses) nous rappellent que la souffrance individuelle s'inscrit fréquemment dans un contexte organisationnel qu'il faut interroger.

L'obligation légale de l'employeur en matière de prévention des risques psychosociaux renforce l'impératif d'action. Le Code du travail impose à l'employeur une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés, incluant explicitement la protection de leur santé mentale.

Comment aborder un collègue en difficulté : entre délicatesse et détermination

Avoir identifié des signaux de détresse pose immédiatement la question de l'intervention appropriée. Aborder un collègue dont on suspecte qu'il va mal psychologiquement demande du tact, de l'empathie et une posture claire sur ses propres limites.

La première règle consiste à choisir le bon moment et le bon lieu. Un entretien dans un espace confidentiel, à l'abri des regards et des interruptions, témoigne du respect porté à la personne et à sa situation. Le timing compte également : privilégier un moment où le collègue semble disponible, sans pression immédiate de deadline.

L'approche doit être empreinte de bienveillance et dépourvue de jugement. Partir de constats factuels et observables plutôt que d'interprétations permet d'ouvrir le dialogue sans mettre la personne sur la défensive. Par exemple : "J'ai remarqué que tu sembles fatigué ces dernières semaines et que tu te joins moins à nous lors des pauses. Je me demandais si tout allait bien ?" est préférable à "Tu as l'air déprimé, qu'est-ce qui ne va pas ?".

L'écoute active constitue le cœur de cette démarche. Il s'agit d'offrir un espace de parole, sans chercher à tout prix à résoudre les problèmes ou à donner des conseils non sollicités. Parfois, se sentir entendu et pris en considération représente déjà une première forme de soutien précieuse.

Cependant, il est fondamental de reconnaître ses propres limites. Aucun manager ni collègue n'est thérapeute, et certaines situations dépassent largement le cadre de ce qui peut être géré en interne. Orienter vers les ressources appropriées devient alors essentiel : médecin du travail, psychologue, référent RPS dans l'entreprise ou dispositifs d'accompagnement externe.

Le rôle déterminant de l'entreprise et des solutions structurées

Au-delà des initiatives individuelles, l'entreprise porte une responsabilité collective dans la détection et la prise en charge de la souffrance psychologique au travail. Mettre en place une culture organisationnelle où la santé mentale est prise au sérieux nécessite des actions structurées et systématiques.

La formation des managers et des équipes RH aux signaux de détresse psychologique constitue un investissement indispensable. Savoir repérer, aborder et orienter ne s'improvise pas. Ces compétences s'acquièrent par une sensibilisation approfondie qui permet aussi de dédramatiser et de déstigmatiser les questions de santé mentale.

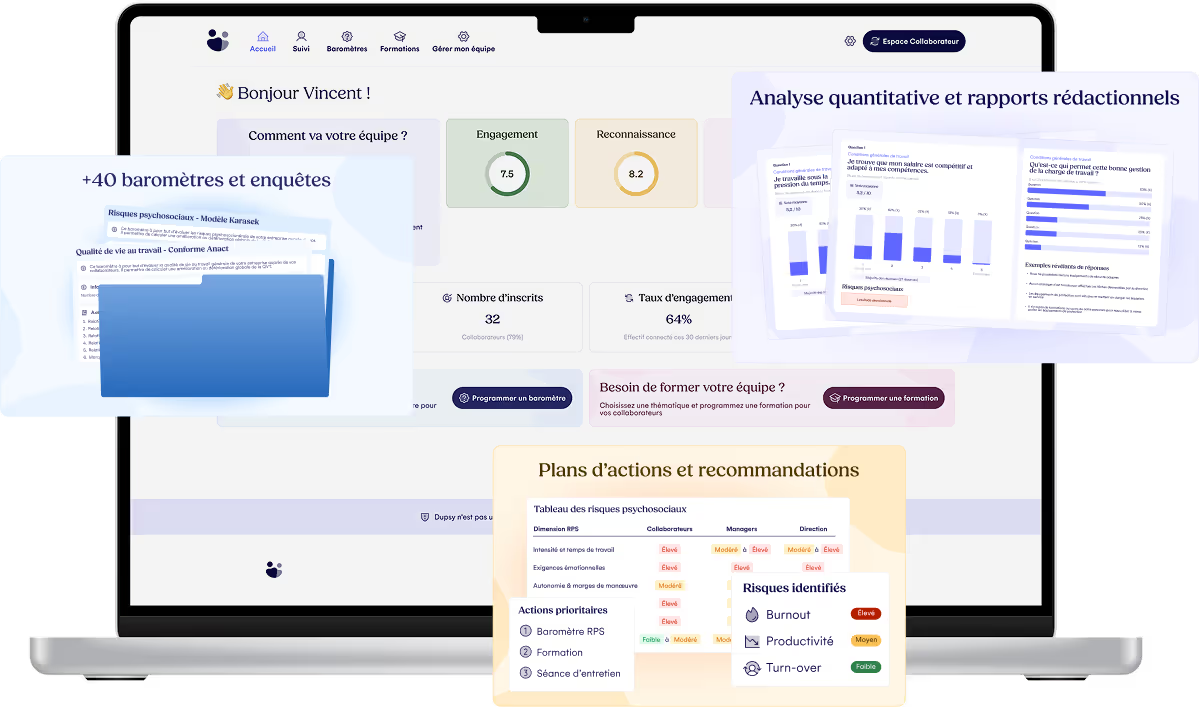

La mise en place d'outils de diagnostic réguliers comme un baromètre QVCT permet d'objectiver le niveau de bien-être et les facteurs de risque psychosociaux au sein des équipes. Ces dispositifs offrent une lecture à la fois quantitative et qualitative des tensions organisationnelles avant qu'elles ne se transforment en situations individuelles de souffrance aiguë.

L'évaluation systématique des risques psychosociaux, rendue obligatoire par la réglementation, doit dépasser le simple exercice de conformité pour devenir un véritable outil de pilotage de la santé organisationnelle. Le pack affichage RPS de Dupsy, par exemple, s'inscrit dans cette démarche en permettant de rendre visible et accessible l'information sur les ressources disponibles pour les collaborateurs en difficulté.

L'accompagnement par des psychologues spécialisés en santé au travail permet de structurer une approche à la fois préventive et réactive. Dupsy propose ainsi aux entreprises une expertise psychologique professionnelle, combinant diagnostic organisationnel, formation des acteurs internes et accompagnement des situations individuelles. Cette approche globale permet d'agir simultanément sur les causes organisationnelles de la souffrance et sur le soutien aux personnes affectées.

Conclusion : faire de la vigilance collective un atout organisationnel

Savoir si un collègue va mal psychologiquement n'est pas une compétence réservée aux professionnels de la santé mentale. C'est une sensibilité que chacun peut développer, fondée sur l'observation attentive des changements comportementaux, émotionnels et physiques, couplée à une écoute bienveillante et à la connaissance des ressources disponibles.

Cette vigilance collective transforme l'environnement de travail en un espace où la vulnérabilité psychologique n'est plus taboue, où demander de l'aide devient légitime et où l'intervention précoce prévient les situations de dégradation sévère. Pour les entreprises, investir dans la détection et la prise en charge de la souffrance psychologique représente bien plus qu'une obligation légale : c'est une opportunité de construire une organisation plus résiliente, plus humaine et finalement plus performante.

Parce que derrière chaque signal de détresse se cache un collaborateur qui a besoin de soutien, et parce que l'expertise psychologique peut faire toute la différence, Dupsy accompagne les entreprises dans cette démarche essentielle. N'attendez pas que les situations se dégradent : la prévention commence aujourd'hui, par un regard attentif et des dispositifs structurés qui placent la santé mentale au cœur des priorités organisationnelles.