Introduction : Les RPS, un enjeu majeur de santé au travail

Les Risques Psychosociaux (RPS) représentent aujourd'hui l'une des préoccupations majeures en matière de santé au travail. Loin d'être une simple mode managériale, ils constituent une réalité clinique et organisationnelle qui impacte profondément la vie des salariés et la performance des entreprises.

Selon l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), les RPS se définissent comme des situations de travail où sont présents du stress, des violences internes ou externes à l'entreprise, qui peuvent porter atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés. Cette définition, bien qu'institutionnelle, cache une réalité bien plus nuancée que nous allons explorer ensemble.

En tant que psychologues cliniciens et du travail, nous observons quotidiennement chez Dupsy les conséquences de ces risques : épuisement professionnel, anxiété chronique, perte de sens au travail. Mais nous constatons aussi qu'une prise en charge adaptée peut transformer profondément le climat social et la santé mentale des collaborateurs.

Comprendre les RPS : au-delà des définitions

Les six dimensions des risques psychosociaux

Les RPS ne se résument pas au seul stress au travail. Ils englobent six grandes familles de facteurs de risque, identifiées par le rapport Gollac de 2011 :

1. L'intensité et le temps de travail

La charge de travail excessive, les délais irréalistes, les interruptions fréquentes ou encore l'obligation de devoir toujours accélérer constituent les premiers facteurs de risque. Pensez à cette responsable marketing qui reçoit 150 emails par jour, participe à six réunions et doit simultanément finaliser trois campagnes. Son cerveau, sollicité en permanence, ne trouve jamais l'espace nécessaire à la récupération cognitive.

2. Les exigences émotionnelles

Certains métiers imposent un contrôle permanent de ses émotions : devoir sourire face à un client agressif, cacher sa tristesse après l'annonce d'un licenciement collectif, gérer la souffrance d'autrui dans les métiers du soin. Cette dissonance émotionnelle crée une fatigue psychique considérable.

3. Le manque d'autonomie

L'impossibilité de participer aux décisions concernant son travail, de choisir ses méthodes ou d'organiser son temps génère un sentiment d'impuissance délétère. C'est le cas de ce technicien informatique contraint de suivre des procédures rigides alors qu'il connaît des solutions plus efficaces.

4. La mauvaise qualité des rapports sociaux

Conflits, management autoritaire, absence de reconnaissance, harcèlement moral ou sexuel : la qualité des relations au travail joue un rôle central dans la santé mentale. Une étude récente montre que le soutien social des collègues et de la hiérarchie constitue le premier facteur protecteur contre les RPS.

5. Les conflits de valeurs

Quand le travail prescrit entre en contradiction avec les valeurs personnelles ou professionnelles, l'individu se trouve dans une situation de conflit éthique profondément déstabilisante. Imaginez ce commercial sommé de vendre des produits qu'il sait inadaptés aux besoins réels de ses clients.

6. L'insécurité de la situation de travail

Précarité de l'emploi, restructurations permanentes, incertitude sur l'avenir : ces éléments créent une anxiété chronique qui altère durablement la santé mentale et l'engagement professionnel.

La dynamique cumulative des RPS

Ce qui rend les RPS particulièrement complexes, c'est leur caractère cumulatif et interactif. Rarement isolés, ces facteurs se combinent et s'amplifient mutuellement. Une charge de travail excessive (dimension 1) va souvent de pair avec un manque d'autonomie (dimension 3) et une dégradation des relations sociales (dimension 4), créant une spirale descendante difficile à enrayer.

Les impacts des RPS : un coût humain et économique considérable

Conséquences sur la santé des salariés

D'un point de vue clinique, les RPS peuvent provoquer des troubles variés :

- Troubles anxieux et dépressifs : l'exposition prolongée au stress professionnel multiplie par trois le risque de développer un épisode dépressif caractérisé

- Syndrome d'épuisement professionnel (burn-out) : état de fatigue émotionnelle, de cynisme et de diminution de l'accomplissement personnel

- Troubles musculo-squelettiques (TMS) : le stress chronique maintient le corps dans un état de tension permanent

- Maladies cardiovasculaires : l'hypertension artérielle et les infarctus sont significativement plus fréquents chez les personnes exposées à des RPS élevés

- Troubles du sommeil : insomnies, cauchemars liés au travail, ruminations nocturnes

Impact organisationnel et économique

Pour l'entreprise, les RPS se traduisent par :

- Une augmentation de l'absentéisme : selon l'Assurance Maladie, les troubles psychosociaux représentent la première cause d'arrêts de travail de longue durée

- Une baisse de la productivité : le présentéisme (être présent physiquement mais inefficace) coûte paradoxalement plus cher que l'absentéisme

- Un turnover accru : les talents quittent les environnements toxiques

- Une dégradation de la qualité : erreurs, incidents, accidents du travail se multiplient

- Des coûts directs : cotisations accidents du travail-maladies professionnelles, remplacement des salariés absents

- Des coûts indirects : atteinte à la marque employeur, perte de compétences, désengagement collectif

Le coût social du stress professionnel en France est estimé entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Mais au-delà des chiffres, c'est surtout la dimension humaine qui importe : chaque arrêt de travail pour épuisement professionnel représente une trajectoire personnelle brisée.

Le cadre légal : l'obligation de prévention

Les obligations de l'employeur

Depuis 2002, l'employeur a une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé physique et mentale des travailleurs (article L4121-1 du Code du travail). Cette obligation implique de :

- Évaluer les risques, y compris psychosociaux

- Transcrire cette évaluation dans le Document Unique d'Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)

- Mettre en place des actions de prévention

- Former et informer les salariés

La non-conformité peut entraîner des sanctions pénales et civiles. Plusieurs jurisprudences récentes ont reconnu la faute inexcusable de l'employeur en cas de suicide lié au travail ou d'épuisement professionnel avéré.

Les acteurs de la prévention

La prévention des RPS mobilise différents acteurs : le CSE (Comité Social et Économique), le service de santé au travail, l'inspection du travail, mais aussi les managers de proximité qui jouent un rôle clé dans la détection des situations à risque.

Prévenir et agir : une approche globale et systémique

Les trois niveaux de prévention

La prévention primaire : agir sur les causes

Il s'agit d'intervenir sur l'organisation du travail elle-même : revoir la charge de travail, clarifier les rôles, améliorer les processus de décision, développer les marges de manœuvre. C'est le niveau le plus efficace mais aussi le plus complexe à mettre en œuvre car il interroge le modèle organisationnel.

La prévention secondaire : développer les compétences

Former les managers au management bienveillant, développer les compétences psychosociales des équipes, apprendre à gérer son stress : ces actions permettent de mieux faire face aux contraintes professionnelles.

La prévention tertiaire : accompagner les personnes

Lorsque la souffrance est déjà présente, un accompagnement psychologique individuel devient nécessaire. C'est ici que le rôle des psychologues du travail et cliniciens prend tout son sens.

L'importance d'une démarche structurée

Une prévention efficace des RPS nécessite une démarche méthodique en plusieurs étapes :

- Diagnostic : identifier les facteurs de risque via des questionnaires validés scientifiquement, des entretiens, l'analyse du DUERP

- Priorisation : définir les actions les plus urgentes et les plus impactantes

- Plan d'action : co-construire avec les parties prenantes des solutions concrètes

- Mise en œuvre : déployer les actions avec un accompagnement approprié

- Évaluation : mesurer l'efficacité des actions et ajuster si nécessaire

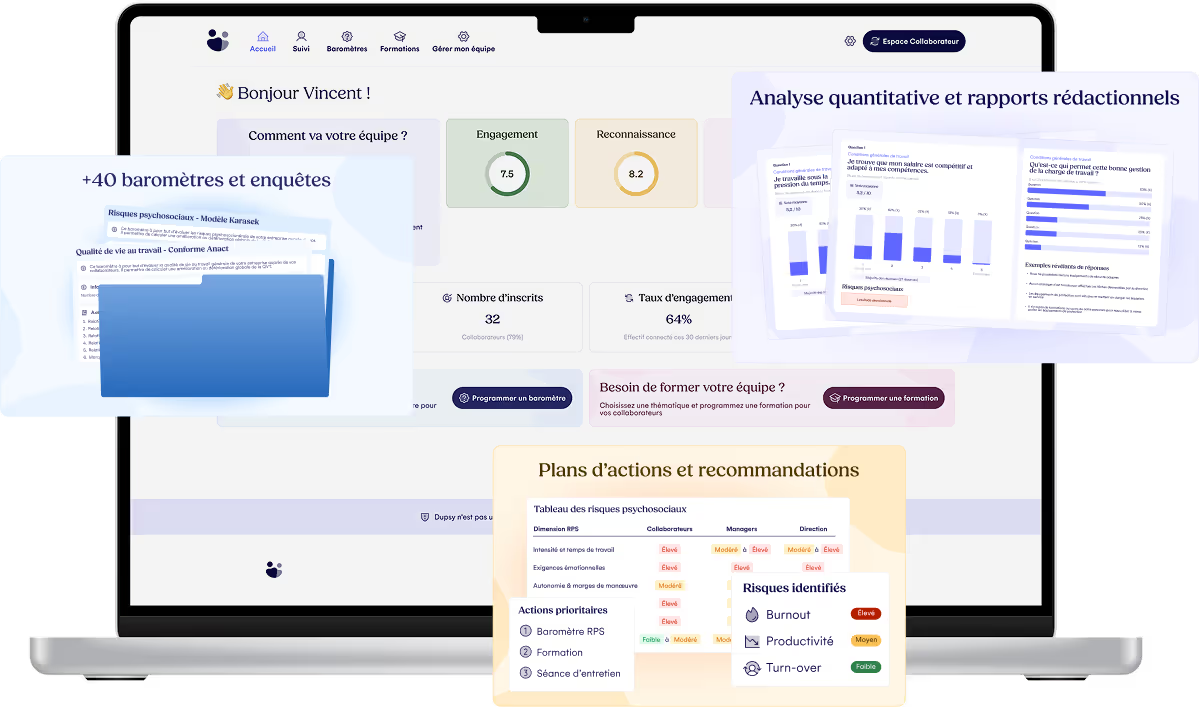

Dupsy : votre partenaire en santé mentale au travail

Face à la complexité des RPS, s'entourer d'experts devient essentiel. Chez Dupsy, nous proposons un accompagnement global, fondé sur notre expertise de psychologues cliniciens et du travail.

Un accompagnement à trois dimensions

1. L'évaluation et le diagnostic organisationnel

Nos psychologues du travail réalisent des diagnostics approfondis pour identifier les facteurs de risque spécifiques à votre organisation. Nous utilisons des outils validés scientifiquement et adaptons notre méthodologie à votre secteur d'activité et vos enjeux.

2. L'accompagnement individuel des salariés

Parce que derrière chaque statistique se cache une personne, nous proposons un accès facilité à des consultations avec des psychologues. Ces espaces de parole confidentiels permettent aux collaborateurs d'exprimer leurs difficultés et de trouver des stratégies d'adaptation.

3. La formation et la sensibilisation

Nous formons vos managers et vos équipes RH à la détection des signaux faibles, à la conduite d'entretiens empathiques, aux bases de la santé mentale au travail. Car la prévention des RPS est l'affaire de tous.

Une approche ancrée dans la réalité des PME et ETI

Nous savons que les PME et ETI ont des contraintes spécifiques : ressources RH limitées, absence de service de santé au travail dédié, besoin de solutions rapidement opérationnelles. Notre approche pragmatique permet d'obtenir des résultats concrets sans mobiliser des moyens disproportionnés.

En complément de notre expertise sur les RPS, nous intervenons également sur l'ensemble des dimensions de la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), dans une vision globale du bien-être au travail.

Conclusion : investir dans la prévention des RPS, un choix stratégique

Les Risques Psychosociaux ne sont pas une fatalité. Ils sont le symptôme d'un décalage entre l'organisation du travail et les besoins fondamentaux des êtres humains : besoin d'autonomie, de reconnaissance, de sens, de lien social.

Investir dans la prévention des RPS, c'est certes répondre à une obligation légale, mais c'est surtout faire le choix d'une performance durable. Les organisations qui prennent soin de la santé mentale de leurs collaborateurs constatent une amélioration de l'engagement, de la créativité, de la fidélité et, in fine, de leurs résultats économiques.

Comme le disent souvent nos psychologues : "Un salarié en bonne santé mentale n'est pas seulement un salarié qui ne va pas mal, c'est un salarié qui peut déployer son potentiel, contribuer pleinement et trouver du sens dans son travail."

La question n'est plus de savoir s'il faut agir sur les RPS, mais comment agir efficacement. Et pour cela, s'entourer d'experts qui comprennent à la fois les enjeux cliniques et organisationnels fait toute la différence.