La mise en place d'un baromètre QVCT (Qualité de Vie et Conditions de Travail) constitue aujourd'hui bien davantage qu'une obligation réglementaire. C'est devenu un véritable instrument de pilotage stratégique pour les organisations attentives au bien-être psychologique de leurs équipes. Pourtant, entre l'intention de départ et la mise en œuvre efficace, l'écart est souvent considérable. Comment construire un dispositif qui dépasse le simple questionnaire de satisfaction pour devenir un outil diagnostic réellement opérationnel ? Voici une approche méthodologique fondée sur l'expertise psychologique et les pratiques validées par la recherche.

Comprendre ce qu'est véritablement un baromètre QVCT

Un baromètre QVCT se distingue fondamentalement d'une enquête ponctuelle de satisfaction. Il s'agit d'un dispositif de mesure récurrent, construit selon des principes psychométriques rigoureux, qui permet d'évaluer l'état psychologique des collaborateurs et leurs conditions de travail de manière scientifiquement valide. Dans un contexte où l'absentéisme progresse de façon préoccupante et où les risques psychosociaux (RPS) représentent un coût économique et humain considérable, disposer d'un outil de diagnostic fiable n'est plus une option.

L'Accord National Interprofessionnel de décembre 2020 a d'ailleurs renforcé le cadre légal autour de la prévention des RPS et de l'amélioration de la qualité de vie au travail. Dans ce contexte, un baromètre bien conçu devient votre meilleur allié pour anticiper les signaux faibles, identifier les zones de fragilité organisationnelle et piloter des interventions ciblées et mesurables.

Il existe cependant une diversité considérable dans la qualité des baromètres déployés sur le marché. Certains se contentent de questions génériques qui ne permettent aucune action concrète. D'autres, mal conçus sur le plan méthodologique, peuvent même générer de la frustration chez les collaborateurs qui ne constatent aucun changement suite à leurs réponses. La clé réside dans une approche véritablement scientifique et une rigueur méthodologique sans compromis.

Les fondations scientifiques indispensables

S'ancrer dans des modèles théoriques éprouvés

Un baromètre QVCT ne peut s'improviser lors d'un brainstorming RH, aussi créatif soit-il. Il doit nécessairement s'appuyer sur des cadres théoriques reconnus et validés en psychologie du travail et de la santé. Plusieurs modèles font aujourd'hui consensus dans la communauté scientifique.

Le modèle demande-contrôle de Karasek et Theorell examine l'équilibre entre la demande psychologique (charge de travail, pression temporelle, exigences cognitives) et la latitude décisionnelle (autonomie, utilisation des compétences, marge de manœuvre). Leurs travaux ont démontré de manière robuste que les situations de « job strain », caractérisées par une forte demande couplée à une faible latitude, constituent les configurations les plus délétères pour la santé mentale des salariés. Ce modèle a fait l'objet de centaines d'études de validation à travers le monde.

Le modèle effort-récompense développé par Siegrist évalue quant à lui le déséquilibre entre les efforts fournis (exigences du poste, contraintes organisationnelles, investissement personnel) et les récompenses reçues (reconnaissance, perspectives d'évolution, rémunération, sécurité de l'emploi). Ce déséquilibre s'avère être un prédicteur majeur de l'épuisement professionnel et des troubles anxio-dépressifs liés au travail.

Enfin, les recherches sur l'engagement au travail, initiées notamment par Schaufeli et Bakker, ont permis de développer des échelles validées mesurant trois dimensions clés : la vigueur (énergie et résilience), le dévouement (implication et sens) et l'absorption (concentration et immersion). Ces dimensions constituent le pendant positif du burnout et permettent d'identifier non seulement les problèmes mais aussi les ressources et facteurs protecteurs.

Un baromètre construit sur ces fondations théoriques garantit que vous mesurez effectivement des construits psychologiques pertinents et non pas simplement des perceptions superficielles ou des artefacts méthodologiques.

Garantir la validité et la fiabilité psychométriques

La validité d'un instrument de mesure désigne sa capacité à mesurer effectivement le construit qu'il prétend mesurer. La fiabilité, quant à elle, concerne la cohérence interne de l'échelle et la stabilité des résultats dans le temps. Ces deux propriétés psychométriques sont absolument non négociables.

Concrètement, cela signifie que chaque dimension évaluée (stress perçu, reconnaissance, charge de travail, soutien social, etc.) doit reposer sur une échelle ayant fait l'objet d'une validation statistique rigoureuse. Les items doivent être formulés de manière non biaisée, claire et univoque. L'ordre de présentation des questions doit être pensé pour éviter les effets de halo ou de contamination. Les échelles de réponse doivent être adaptées au type de construit mesuré.

Trop souvent, les baromètres développés en interne souffrent d'amateurisme méthodologique : questions suggestives ou ambiguës, échelles de réponse inadaptées, redondances thématiques ou au contraire lacunes conceptuelles importantes. Le résultat ? Des données inexploitables ou, pire encore, trompeuses, qui conduisent à des décisions inadéquates voire contre-productives. C'est un peu comme naviguer avec une boussole déréglée : non seulement elle ne vous mène pas à destination, mais elle vous fait perdre un temps précieux dans de mauvaises directions.

Les dimensions essentielles à intégrer

L'évaluation structurée des risques psychosociaux

L'évaluation des RPS constitue le socle de tout baromètre QVCT. L'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) a identifié six familles de facteurs de risques qui doivent être systématiquement explorées : intensité et temps de travail, exigences émotionnelles, autonomie et marges de manœuvre, rapports sociaux et relations de travail, conflits de valeurs et qualité empêchée, et insécurité de la situation de travail.

Chacune de ces dimensions nécessite une opérationnalisation spécifique et des questions ciblées. Par exemple, pour évaluer l'intensité du travail, il ne suffit pas de demander « Trouvez-vous que vous avez beaucoup de travail ? ». Il faut distinguer et mesurer la charge quantitative (volume de travail), la charge qualitative (complexité et technicité), la charge mentale (sollicitation cognitive et attentionnelle) et la charge émotionnelle (gestion des émotions dans les interactions). Ces nuances sont essentielles pour identifier précisément les leviers d'intervention.

La santé mentale et le bien-être psychologique

Au-delà des facteurs de risque organisationnels, un baromètre complet doit également évaluer l'état de santé psychologique des collaborateurs. Cela inclut des indicateurs de détresse psychologique (stress perçu, symptômes anxieux, manifestations dépressives), mais aussi, et c'est crucial, des indicateurs de bien-être positif.

Des échelles validées internationalement comme le Perceived Stress Scale (PSS-10) ou le WHO-5 Well-being Index peuvent être intégrées ou adaptées. L'objectif est double : détecter les situations de souffrance psychologique avant qu'elles ne se cristallisent en pathologies avérées, et identifier les déterminants du bien-être qui peuvent être renforcés. Cette approche à double polarité, inspirée de la psychologie positive, permet une lecture beaucoup plus riche et nuancée de la réalité psychologique au travail.

L'engagement et la motivation au travail

Les recherches convergent : les collaborateurs engagés sont significativement plus performants, moins absents, et contribuent positivement au climat social. Mesurer l'engagement permet d'identifier ce qui fonctionne bien dans votre organisation et mérite d'être consolidé ou étendu.

Il est important de distinguer plusieurs niveaux d'engagement : l'engagement organisationnel (attachement à l'entreprise, identification aux valeurs), l'engagement dans le travail lui-même (implication dans les missions, absorption dans les tâches) et l'engagement d'équipe (cohésion collective). Les leviers d'action diffèrent selon le type d'engagement concerné, d'où l'importance d'une mesure différenciée.

Les ressources et facteurs de protection

Un baromètre véritablement utile ne se focalise pas uniquement sur les problèmes et les vulnérabilités. Il identifie aussi les ressources qui protègent la santé mentale et favorisent le développement professionnel : qualité du soutien social (collègues et hiérarchie), reconnaissance au travail (existentielle et pratique), sentiment d'utilité et de contribution, équilibre vie professionnelle-vie personnelle, possibilités de développement des compétences.

Ces facteurs de protection sont essentiels pour construire une démarche QVCT qui ne soit pas seulement réactive et curative, mais aussi proactive et promotionnelle. C'est la différence entre simplement éteindre les incendies et construire des bâtiments ignifugés.

La méthodologie de construction pas à pas

Définir précisément vos objectifs et périmètre

Avant toute élaboration technique, une phase de cadrage est indispensable. Interrogez-vous précisément : quels sont vos enjeux prioritaires ? Souhaitez-vous un diagnostic global et exhaustif ou un focus ciblé sur certaines problématiques spécifiques (organisation du télétravail, qualité du management, charge de travail, etc.) ?

Définissez également le périmètre d'application : l'ensemble de l'organisation, certains services ou départements, certaines catégories de personnel ? Cette délimitation influencera directement le contenu du questionnaire et les modalités de restitution des résultats.

Constituer un groupe projet pluridisciplinaire

La construction d'un baromètre QVCT ne peut être l'affaire d'une seule personne ou d'un seul service. Constituez idéalement un groupe projet associant des représentants RH, des managers opérationnels, des membres du CSE (Comité Social et Économique), et si possible un psychologue du travail ou un consultant spécialisé en QVCT. Cette diversité de regards et d'expertises enrichit considérablement la démarche et renforce l'adhésion ultérieure.

Sélectionner ou développer les échelles de mesure

C'est l'étape la plus technique et la plus critique du processus. Si vous disposez d'une expertise interne solide en psychométrie et en méthodologie quantitative, vous pouvez adapter des échelles validées issues de la littérature scientifique. Dans le cas contraire, il est fortement recommandé de vous appuyer sur des solutions existantes développées par des professionnels de la santé mentale au travail.

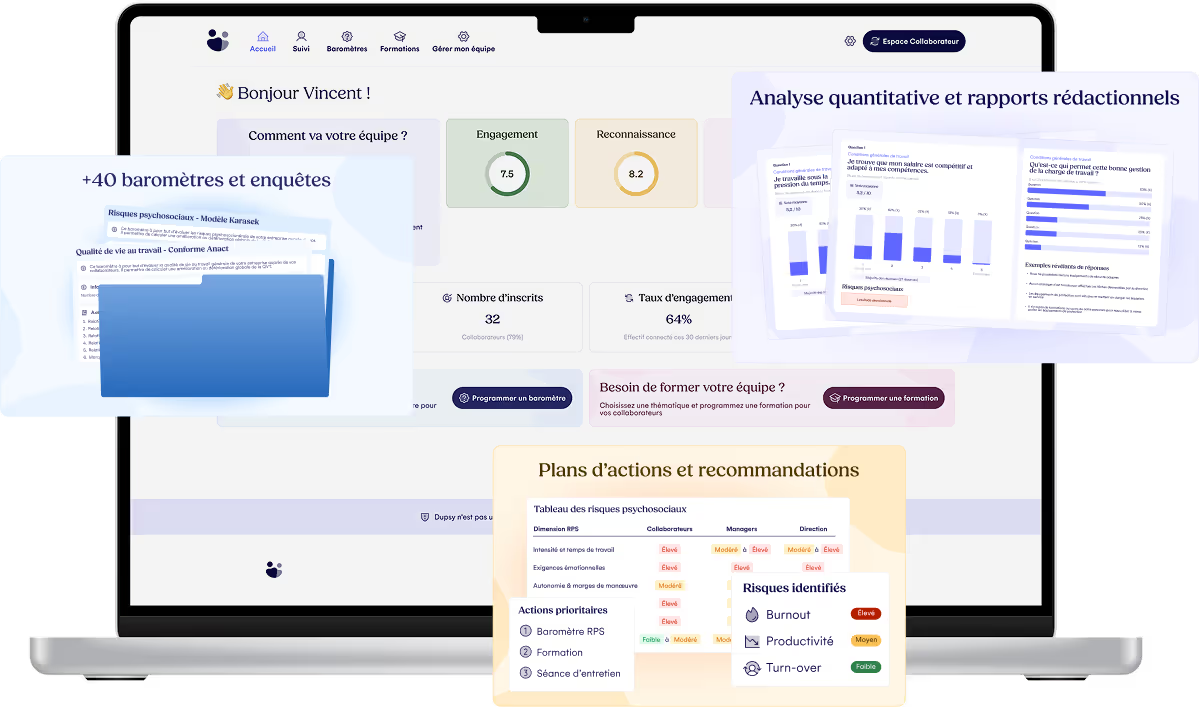

Chez Dupsy, nous proposons précisément un baromètre QVCT clé en main, conçu avec une rigueur psychométrique maximale par des psychologues spécialisés en santé au travail. L'ensemble de notre méthodologie et de notre approche scientifique est détaillé sur cette page dédiée.

Garantir l'anonymat et la confidentialité absolue

Sans garantie crédible d'anonymat, vos collaborateurs ne répondront pas sincèrement, ce qui invalide complètement la démarche. Explicitez clairement les modalités techniques de collecte, de traitement et d'exploitation des données. Assurez-vous que les sous-groupes analysés comportent un nombre suffisant de répondants pour préserver l'anonymat (le seuil minimal se situe généralement entre 5 et 10 personnes selon la sensibilité des données).

Cette exigence d'anonymat doit être communiquée de manière transparente et répétée. C'est la condition sine qua non de la confiance et donc de la qualité des données recueillies.

Optimiser l'accessibilité et l'expérience utilisateur

Un questionnaire trop long (au-delà de 15-20 minutes) générera inévitablement de l'abandon et du biais de lassitude. Un questionnaire mal formulé ou mal structuré créera de la confusion et des réponses erratiques. Testez impérativement votre baromètre auprès d'un échantillon représentatif avant le déploiement généralisé.

Vérifiez l'accessibilité sur tous les supports (ordinateurs, smartphones, tablettes) et pour toutes les populations, y compris les personnes en situation de handicap. L'ergonomie de l'interface influence directement la qualité des réponses et le taux de participation.

Déployer une communication stratégique

La communication autour du baromètre est décisive pour obtenir un taux de participation satisfaisant (idéalement supérieur à 60-70%). Expliquez clairement le pourquoi de la démarche, ce qui sera fait concrètement des résultats, et comment les collaborateurs seront informés des suites données. L'engagement visible de la direction générale et des managers de proximité est absolument indispensable. Si les collaborateurs perçoivent que le management n'accorde pas d'importance à la démarche, ils ne prendront pas le temps d'y participer sérieusement.

Analyser avec rigueur et restituer de manière actionnable

L'analyse ne se limite jamais à des statistiques descriptives basiques. Elle doit identifier les corrélations entre variables, repérer les populations à risque, comparer avec des benchmarks sectoriels si disponibles, et surtout, dégager des profils de situation et des priorités d'intervention.

La restitution doit être simultanément claire, visuelle et orientée action. Évitez les rapports de 80 pages que personne ne lira. Privilégiez des synthèses exécutives percutantes, des data visualisations parlantes, et des recommandations hiérarchisées et concrètes.

Élaborer et piloter un plan d'action robuste

C'est le nerf de la guerre : un baromètre sans plan d'action est non seulement inutile mais contre-productif. Il génère de la frustration et du cynisme. Les résultats doivent impérativement déboucher sur des mesures concrètes, priorisées selon leur impact potentiel et leur faisabilité, avec des responsables clairement identifiés et un calendrier de mise en œuvre réaliste.

Le suivi régulier de l'avancement de ces actions et leur communication transparente montrent aux collaborateurs que leur parole a été entendue et prise au sérieux. C'est ce qui transforme un exercice formel en véritable levier de transformation.

Les pièges méthodologiques à éviter

Dans la mise en place d'un baromètre QVCT, certaines erreurs reviennent de façon récurrente et peuvent compromettre l'ensemble de la démarche. La première tentation, particulièrement risquée, consiste à créer son propre questionnaire sans expertise psychométrique solide. Cette approche artisanale, même bien intentionnée, fait courir le risque de passer à côté de dimensions essentielles ou de mesurer des construits mal définis. Les conséquences peuvent être lourdes : résultats inexploitables, décisions fondées sur des données biaisées, perte de crédibilité auprès des collaborateurs. S'appuyer sur des outils scientifiquement validés n'est pas un luxe méthodologique mais une nécessité opérationnelle.

La fréquence de mesure constitue un autre écueil classique. Si un baromètre annuel représente un minimum réglementaire, il s'avère souvent insuffisant dans les contextes organisationnels dynamiques : transformation structurelle, période de crise, croissance rapide, changements managériaux importants. Dans ces situations, une mesure semestrielle ou trimestrielle permet de suivre l'évolution des indicateurs au plus près et d'ajuster rapidement les interventions. L'objectif n'est pas de multiplier les enquêtes par principe, mais de créer une véritable dynamique d'amélioration continue plutôt qu'un exercice bureaucratique ponctuel.

De nombreuses organisations se focalisent également de manière excessive sur les données quantitatives, négligeant la richesse de la dimension qualitative. Les chiffres, aussi précis soient-ils, révèlent le « quoi » et le « combien », mais rarement le « pourquoi » et le « comment ». Intégrer systématiquement des questions ouvertes dans le baromètre ou organiser des focus groups complémentaires permet de comprendre les mécanismes sous-jacents aux résultats chiffrés. C'est souvent dans ces verbatims que se cachent les leviers d'action les plus pertinents et contextualisés.

Enfin, sous-estimer l'importance du retour aux collaborateurs constitue l'erreur la plus génératrice de frustration et de désengagement. Trop fréquemment, les résultats du baromètre sont présentés exclusivement aux instances dirigeantes puis archivés dans les tiroirs RH. Cette absence de transparence alimente la méfiance et le cynisme. Les salariés qui ont consacré du temps à répondre sincèrement attendent légitimement un retour, même si les constats ne sont pas tous positifs. Communiquer les résultats de manière anonymisée et agrégée à l'ensemble du personnel, expliquer concrètement les actions qui seront mises en œuvre et dans quel délai, voilà ce qui transforme un simple questionnaire en véritable outil de dialogue social constructif.

L'importance d'un accompagnement expert

Construire un baromètre QVCT véritablement performant exige du temps, des compétences pointues en psychométrie et en psychologie du travail, et une méthodologie rigoureuse à toutes les étapes. Pour les professionnels RH qui ne disposent pas de cette expertise en interne ou qui souhaitent optimiser leur efficacité, s'appuyer sur une solution externe développée par des spécialistes de la santé mentale au travail représente souvent l'option la plus pertinente.

Le baromètre QVCT proposé par Dupsy a été précisément conçu dans cette perspective : offrir aux organisations un outil scientifiquement robuste, techniquement accessible, et accompagné d'un support expert pour interpréter les résultats et construire des plans d'action réellement efficaces. Notre approche combine rigueur psychométrique, ergonomie optimisée et restitutions actionnables.

L'INRS, référence institutionnelle en matière de santé et sécurité au travail, propose également de nombreuses ressources méthodologiques sur l'évaluation des RPS qui peuvent utilement compléter votre compréhension des enjeux et des bonnes pratiques.

Inscrire votre baromètre dans la durée

Un baromètre QVCT n'est pas un projet ponctuel avec un début et une fin, mais un dispositif permanent de pilotage de la santé mentale organisationnelle. Pour le faire vivre efficacement dans la durée, plusieurs principes doivent être respectés.

Institutionnalisez la démarche en l'intégrant formellement à votre politique RH et en lui allouant des ressources dédiées et pérennes (temps, budget, personnes référentes clairement identifiées). Créez des rituels de suivi : comités de pilotage QVCT à fréquence régulière, revues de l'avancement des actions, célébration des réussites et des progrès constatés.

Formez systématiquement vos managers à la lecture des résultats et à la mise en place d'actions au niveau de leurs équipes. Les managers de proximité sont les premiers acteurs opérationnels de la QVCT. Sans leur appropriation de la démarche et des résultats, l'impact restera limité.

Privilégiez les comparaisons longitudinales plutôt que transversales. L'évolution de vos indicateurs d'une mesure à l'autre est généralement plus parlante et plus utile que la comparaison avec d'autres organisations, compte tenu des spécificités contextuelles.

Enfin, restez à l'écoute et acceptez que votre baromètre évolue. Il doit s'adapter aux transformations de votre organisation, aux enjeux émergents, aux nouveaux modes de travail. Un baromètre figé devient rapidement obsolète et perd sa pertinence.

Conclusion : un investissement stratégique à long terme

Créer un baromètre QVCT rigoureux et efficace constitue un investissement stratégique dont les bénéfices se manifestent sur le long terme : réduction significative de l'absentéisme, amélioration de la performance collective, renforcement de l'attractivité employeur, et surtout, collaborateurs en meilleure santé psychologique.

Mais cet investissement ne sera réellement rentable que si le baromètre est conçu avec rigueur méthodologique, déployé avec soin, et systématiquement suivi d'actions concrètes et mesurables. Ne sous-estimez pas la complexité technique et psychométrique de l'exercice, et n'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts en psychologie du travail et en santé organisationnelle.

Chez Dupsy, nous avons développé une expertise approfondie sur ces questions et nous accompagnons de nombreuses organisations dans le déploiement de baromètres QVCT scientifiquement fondés et opérationnellement efficaces. Si vous souhaitez approfondir cette réflexion et découvrir concrètement notre méthodologie, consultez notre page dédiée au baromètre QVCT où nous détaillons notre approche et notre accompagnement.

La santé mentale au travail n'est plus une préoccupation périphérique mais un enjeu central de la performance et de la pérennité organisationnelle. Avec un baromètre QVCT scientifiquement construit et intelligemment déployé, vous disposez d'une boussole fiable pour naviguer dans cette transformation culturelle majeure et construire une organisation véritablement soucieuse du bien-être de ses collaborateurs.