Qu'est-ce qu'un diagnostic RPS ?

Le diagnostic RPS est une évaluation systématique et structurée des facteurs de risques psychosociaux présents dans une organisation. Contrairement à une simple enquête de satisfaction, il s'agit d'une démarche rigoureuse qui combine analyse quantitative et qualitative pour identifier les sources de mal-être professionnel et mesurer leur impact sur la santé mentale des collaborateurs.

Concrètement, un diagnostic RPS examine six grandes familles de facteurs, telles que définies par le collège d'expertise de l'INRS et de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) : l'intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, le manque d'autonomie, les rapports sociaux dégradés, les conflits de valeurs, et l'insécurité de la situation de travail. Pensez au diagnostic RPS comme à un bilan de santé organisationnel : il révèle les points de tension avant qu'ils ne se transforment en pathologies avérées.

L'objectif n'est pas de pointer du doigt les défaillances managériales, mais bien de comprendre objectivement comment l'organisation du travail, les pratiques de management et l'environnement professionnel influencent le bien-être psychologique des équipes. Cette approche systémique permet de dépasser les explications simplistes du type « fragilité individuelle » pour s'intéresser aux déterminants organisationnels du mal-être.

Pourquoi réaliser un diagnostic RPS : bien au-delà de l'obligation légale

Un impératif de santé publique

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon Santé Publique France, un salarié sur deux se déclare en situation de détresse psychologique, tandis que le coût social du stress au travail est estimé entre 2 et 3 milliards d'euros par an pour les entreprises françaises. Derrière ces statistiques se cachent des réalités humaines concrètes : épuisement professionnel, troubles du sommeil, syndromes anxio-dépressifs, et dans les cas les plus graves, des pensées suicidaires.

Le diagnostic RPS permet d'identifier précocement les situations à risque et d'agir en prévention primaire, c'est-à-dire avant que les dommages psychologiques ne s'installent durablement. Une démarche comparable à ce que fait la médecine préventive pour la santé physique : anticiper plutôt que réparer.

Un levier de performance organisationnelle

Au-delà de la dimension humaine, les RPS ont un impact direct sur la performance économique. L'absentéisme lié aux troubles psychosociaux coûte en moyenne 4 500 euros par salarié et par an, sans compter le présentéisme (présence physique mais désengagement mental) qui représente une perte de productivité encore plus importante. Les études menées par l'IBET (Institut pour le bien-être au travail) démontrent qu'une entreprise qui investit 1 euro dans la prévention des RPS récupère en moyenne 2,2 euros en gains de productivité et réduction des coûts.

Un diagnostic RPS bien mené identifie non seulement les zones de souffrance, mais également les ressources organisationnelles à disposition. Il met en lumière ce qui fonctionne bien et peut être généralisé, tout en ciblant les dysfonctionnements qui nécessitent des ajustements. Cette vision équilibrée évite de tomber dans une approche uniquement déficitaire et mobilise les équipes autour de solutions concrètes.

Une responsabilité juridique de l'employeur

Depuis la loi de modernisation sociale de 2002 et son renforcement en 2021, l'employeur a une obligation de résultat en matière de protection de la santé mentale et physique des salariés. Le diagnostic RPS s'inscrit dans le cadre du Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER), qui doit obligatoirement inclure l'évaluation des risques psychosociaux. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle liés aux RPS, l'absence de diagnostic peut être retenue comme une faute inexcusable de l'employeur, avec des conséquences juridiques et financières lourdes.

Pour répondre aux premières obligations légales, il est recommandé de commencer par mettre en place un pack d'affichage RPS qui informe les salariés sur leurs droits et les ressources disponibles. Cette première étape témoigne d'une prise de conscience et d'un engagement de l'entreprise sur ces sujets.

Les étapes clés d'un diagnostic RPS réussi

Phase 1 : Cadrage et engagement de la direction

Tout diagnostic efficace commence par un engagement clair de la direction et l'implication des instances représentatives du personnel. Cette phase de cadrage définit le périmètre d'intervention, les objectifs visés, les moyens alloués et le calendrier. Il est essentiel de communiquer de manière transparente sur la démarche pour éviter les rumeurs et susciter l'adhésion des équipes.

L'expérience clinique montre que les diagnostics qui échouent sont souvent ceux où cette phase a été bâclée, créant de la méfiance et des résistances. À l'inverse, une communication sincère sur les intentions de l'entreprise et les limites de la démarche (par exemple, garantir l'anonymat et la confidentialité des données) facilite grandement la participation.

Phase 2 : Collecte des données quantitatives et qualitatives

Le diagnostic RPS repose sur une méthodologie mixte qui croise plusieurs sources d'information. Les données quantitatives sont généralement recueillies via des questionnaires validés scientifiquement, qui mesurent l'exposition aux différents facteurs de RPS et leurs impacts sur la santé perçue.

Un baromètre QVCT constitue un excellent point de départ pour cette collecte quantitative. Il permet d'obtenir une photographie objective de la situation et d'identifier les zones prioritaires d'intervention. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ces outils standardisés garantissent une comparabilité des résultats et permettent de suivre l'évolution dans le temps.

Les données qualitatives, quant à elles, sont recueillies à travers des entretiens individuels ou collectifs, des groupes de travail thématiques, ou encore l'analyse documentaire (arrêts maladie, turnover, signalements auprès du CSE). Cette dimension qualitative est irremplaçable : elle donne du sens aux chiffres en capturant les vécus singuliers et en révélant les mécanismes organisationnels sous-jacents.

Phase 3 : Analyse et restitution des résultats

L'analyse des données doit être menée avec rigueur par des professionnels formés à la psychologie du travail. Il ne s'agit pas simplement de compiler des statistiques, mais d'identifier les liens de causalité entre organisation du travail et santé mentale. Quels sont les facteurs de RPS les plus prégnants ? Touchent-ils l'ensemble de l'organisation ou certains services spécifiques ? Quelles sont les populations les plus exposées ?

La restitution des résultats suit généralement un principe de déclinaison en cascade : présentation à la direction et aux instances représentatives du personnel, puis déclinaison auprès des managers et des équipes concernées. Cette communication graduée permet d'adapter le niveau de détail et d'accompagner chaque niveau hiérarchique dans la compréhension des enjeux.

Phase 4 : Co-construction du plan d'action

Le diagnostic RPS n'a de valeur que s'il débouche sur des actions concrètes. La phase de co-construction du plan d'action implique l'ensemble des parties prenantes : direction, managers, représentants du personnel, médecin du travail, et parfois des consultants externes spécialisés comme les psychologues de Dupsy.

Les actions peuvent être de trois ordres : prévention primaire (agir sur les causes organisationnelles des RPS), prévention secondaire (renforcer les ressources individuelles et collectives), et prévention tertiaire (accompagner les personnes en souffrance). Un plan d'action équilibré articule ces trois niveaux, avec des mesures à court, moyen et long terme.

Phase 5 : Suivi et évaluation

Un diagnostic RPS n'est pas un événement ponctuel, mais le point de départ d'une démarche d'amélioration continue. Il est recommandé de mettre en place des indicateurs de suivi (taux d'absentéisme, turnover, résultats des baromètres réguliers) et d'évaluer l'efficacité des actions déployées. Certaines organisations choisissent de renouveler le diagnostic tous les 18 à 24 mois pour mesurer les évolutions et ajuster leur stratégie.

Les outils et méthodes du diagnostic RPS

Les questionnaires standardisés

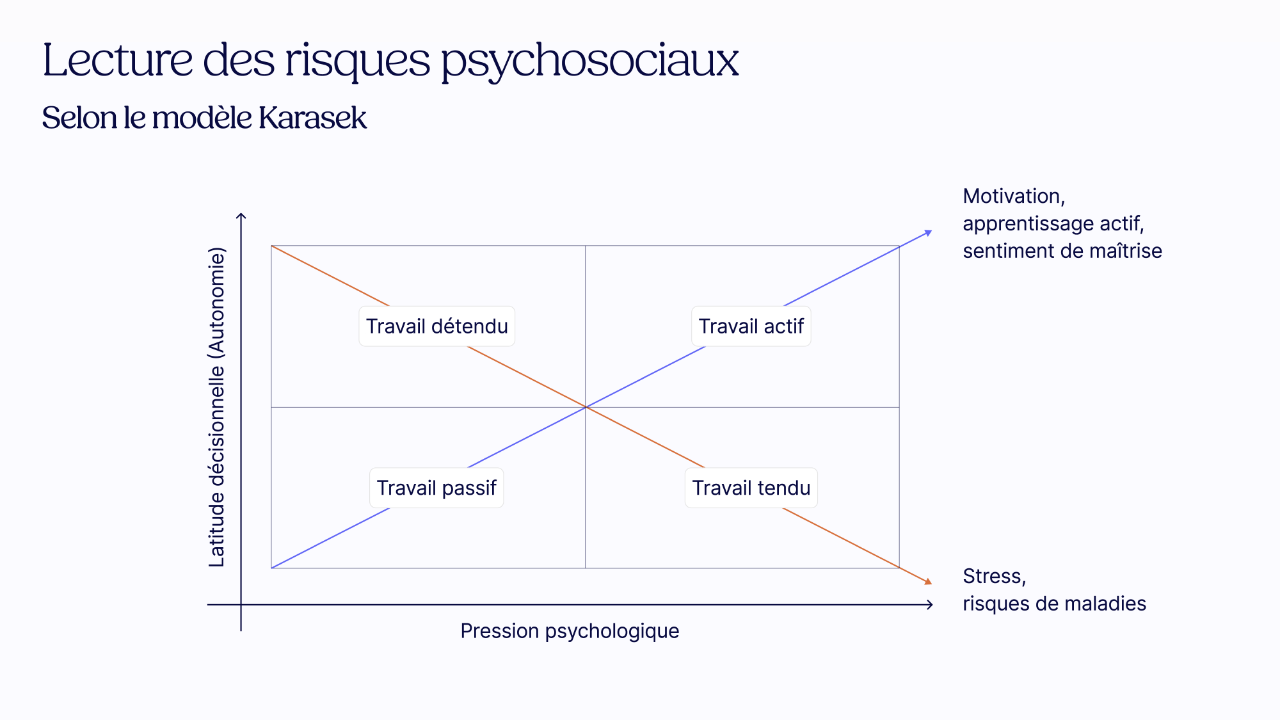

Plusieurs outils validés scientifiquement existent pour mesurer l'exposition aux RPS. Le questionnaire de Karasek évalue le stress lié à la combinaison de fortes demandes psychologiques et d'une faible latitude décisionnelle. Le questionnaire de Siegrist mesure le déséquilibre entre efforts fournis et reconnaissance reçue. D'autres échelles, comme le Copenhagen Burnout Inventory ou le GHQ-12 (General Health Questionnaire), évaluent spécifiquement le burn-out ou la santé mentale générale.

Ces outils standardisés présentent l'avantage de permettre des comparaisons avec des données de référence nationales ou sectorielles. Ils doivent néanmoins être complétés par des questions contextuelles adaptées à la réalité de l'entreprise.

Les entretiens et focus groups

Les entretiens individuels permettent d'explorer en profondeur les situations de travail et de recueillir des témoignages précis sur les sources de tension. Les focus groups, quant à eux, favorisent l'émergence d'une parole collective et la confrontation des points de vue. Ces méthodes qualitatives sont particulièrement utiles pour comprendre les dynamiques relationnelles et les non-dits organisationnels.

La conduite de ces entretiens requiert une expertise psychologique solide. Les psychologues cliniciens et du travail sont formés à créer un cadre de confiance, à poser les bonnes questions et à analyser finement les discours. Leur regard clinique permet de repérer les signaux faibles et d'identifier les mécanismes de défense collectifs qui peuvent masquer la réalité des RPS.

L'analyse documentaire et les indicateurs RH

Les données RH constituent une source d'information objective complémentaire. L'analyse des arrêts maladie (fréquence, durée, motifs), du turnover (taux, profils concernés, ancienneté au moment du départ), des accidents du travail, ou encore des demandes de mutations peut révéler des tendances significatives. Ces données « froides » doivent être croisées avec les données « chaudes » issues des questionnaires et entretiens pour construire une vision globale.

Du diagnostic à l'action : l'accompagnement Dupsy

Réaliser un diagnostic RPS est une chose, en tirer des actions concrètes en est une autre. C'est précisément là que l'accompagnement par des professionnels de la santé mentale au travail prend tout son sens. Dupsy propose une approche intégrée qui va du diagnostic à la mise en œuvre de solutions pérennes.

Notre équipe de psychologues cliniciens et du travail accompagne les organisations dans toutes les phases du processus : conception du diagnostic sur-mesure, animation des temps de collecte et de restitution, co-construction du plan d'action, et déploiement de dispositifs d'accompagnement individuels et collectifs. Cette continuité d'intervention garantit la cohérence de la démarche et maximise les chances de transformation effective des pratiques.

Au-delà du diagnostic ponctuel, Dupsy propose des solutions de prévention continue comme le baromètre QVCT pour monitorer régulièrement le climat social et la santé mentale des équipes. Ces outils permettent d'inscrire la prévention des RPS dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise, plutôt que de la réduire à une opération exceptionnelle.

Les pièges à éviter dans la démarche de diagnostic RPS

L'instrumentalisation du diagnostic

Un diagnostic RPS ne doit jamais être utilisé comme un outil de communication externe ou de marketing RH sans réel engagement dans l'amélioration des conditions de travail. Les collaborateurs perçoivent rapidement le décalage entre les discours et les actes, ce qui génère cynisme et désengagement. Le diagnostic n'est légitime que s'il s'inscrit dans une volonté authentique de transformation.

La personnalisation excessive des problèmes

Un piège fréquent consiste à attribuer les difficultés à des « personnalités fragiles » ou à des « conflits interpersonnels », en évacuant la dimension organisationnelle des RPS. Si la singularité de chaque individu doit être prise en compte, le diagnostic RPS a précisément pour vocation d'identifier les facteurs de risques collectifs et systémiques qui dépassent les seules vulnérabilités individuelles.

L'absence de suivi

Un diagnostic sans plan d'action, ou un plan d'action sans suivi, constitue une opportunité manquée qui peut même aggraver la situation. Les salariés qui ont participé au diagnostic et partagé leurs difficultés attendent légitimement des retours concrets. L'absence de feedback ou de changements visibles génère frustration et perte de confiance dans la direction.

Conclusion : faire du diagnostic RPS un levier de transformation durable

Le diagnostic RPS représente bien plus qu'une simple conformité réglementaire ou un état des lieux ponctuel. C'est un moment privilégié de mise en débat du travail, où l'organisation peut interroger collectivement ses modes de fonctionnement et leurs impacts sur la santé des personnes. Conduit avec méthode et sincérité, il ouvre la voie à une amélioration durable de la qualité de vie au travail et de la performance organisationnelle.

Dans un contexte où les attentes des collaborateurs en matière de sens, d'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et de santé mentale n'ont jamais été aussi fortes, les organisations qui investissent dans une prévention structurée des RPS se donnent un avantage compétitif décisif. Elles attirent et fidélisent les talents, réduisent leurs coûts cachés liés à l'absentéisme et au désengagement, et construisent une culture d'entreprise résiliente.

Chez Dupsy, nous sommes convaincus que la santé mentale au travail n'est pas un luxe mais un fondamental. Notre accompagnement vise à rendre accessible à toutes les organisations, et particulièrement aux PME et ETI, une expertise psychologique de haut niveau pour transformer durablement leurs pratiques. Parce qu'un collaborateur en bonne santé mentale est non seulement plus heureux, mais également plus créatif, plus engagé, et plus performant.